Sinfonía urbana

La historia de ciudades como Mendoza y las múltiples formas de interacción entre sus habitantes están condicionadas por dos componentes materiales: el diseño de los trazados urbanos, incluidos los espacios públicos, y la ejecución de obra pública, es decir, del equipamiento y las infraestructuras esenciales. Es en el cruce de estas dos variables donde se definen los principales ámbitos para el desarrollo de la vida ciudadana.

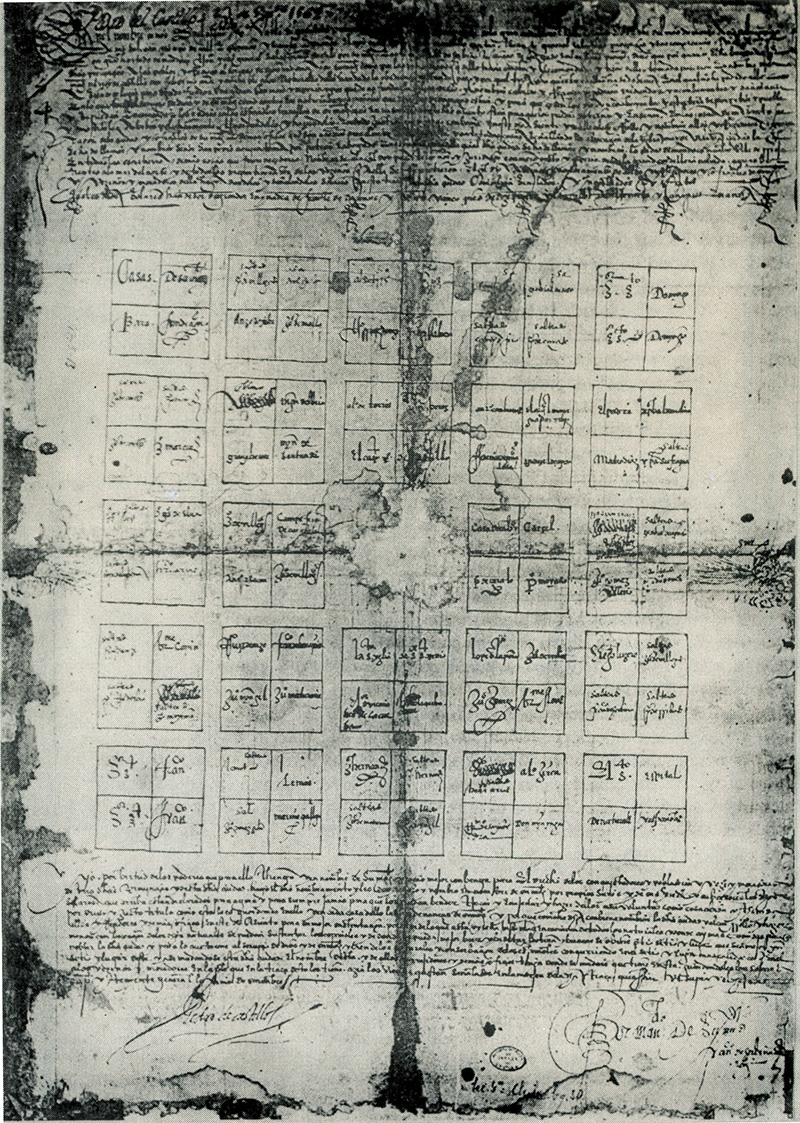

De fundación colonial, primero como parte del virreinato del Perú y desde 1776 como integrante del virreinato del Río de la Plata, Mendoza se desarrolló a lo largo de tres siglos sobre la base de una trama regular de circulaciones que encerraban el espacio público más significativo: la plaza.

La Fundación. Óleo de Rafael Cubillos, 1934

La plaza Mayor era núcleo aglutinante de las actividades sociales y cívicas. Esta particularidad fue la respuesta material a una conquista llevada a cabo por la asociación de la Corona española con los intereses privados y los eclesiásticos. Era, además, el único módulo no construido en la trama, por lo cual, aun sin ser, como en el caso de Mendoza, el centro geométrico de la ciudad, mantuvo su centralidad simbólica concentrando acontecimientos y actividades.

Sitio de celebraciones, de cambio de autoridades, de ejecuciones y manifestaciones de fe, se reunieron en torno a ella el edificio del cabildo, sede del gobierno colonial; la iglesia matriz; el mercado (que muchas veces era la misma plaza) y el solar asignado al fundador. Se adjudicaron también en sus inmediaciones solares y, a veces, manzanas enteras a congregaciones religiosas para que construyeran allí sus conventos.